高圧・特別高圧需要家向け電気料金の仕組みと効果的な削減戦略

企業にとって電気料金は、運営コストの中でも大きな割合を占める重要な要素です。特に高圧および特別高圧需要家向けの電力料金は、多くの法人にとって経営戦略上欠かせない項目です。本記事では、高圧・特別高圧需要家向けの電気料金の仕組みを詳しく解説し、電気料金を効果的に削減するための具体的な方法について掘り下げます。コスト削減を目指す企業の皆様にとって、役立つ情報を提供します。

>> 【法人のお客様向け】高圧・特別高圧の電力プランはこちら

目次

高圧・特別高圧電力の基本的な仕組み

契約電力とは、利用者と電力会社(小売電気事業者)の契約によって、毎月使うことができる電力を指す言葉です。例えば、契約電力が450kWの場合、毎月450kWまでの電力を利用することができます。

ここでは、高圧電力の契約電力や、大規模工場などで利用される特別高圧電力の契約電力について解説します。

高圧電力とは

高圧電力は、契約電力量が50kW以上、受電電圧が6,000Vの電力供給を指します。主に中規模から大規模な工場、ビルディング、商業施設などが対象となります。この電力契約は、需要量に応じた安定した供給が可能であり、企業の生産活動や運営において欠かせない電力供給を支えています。

特別高圧電力とは

特別高圧電力は、契約電力量が2,000kW以上、受電電圧が20,000V以上の電力供給を指します。これは非常に大規模な工場やデータセンター、大型商業施設などが対象となり、膨大な電力需要を安定的に供給することが求められます。特別高圧契約は、通常の高圧契約よりもさらに低コストで大量の電力を確保できるため、大規模なエネルギー需要を持つ企業にとって最適な選択肢となります。

それぞれの電力について、詳しく知りたい方は【高圧電力と低圧電力の違いや確認方法をわかりやすく解説】をご覧ください。

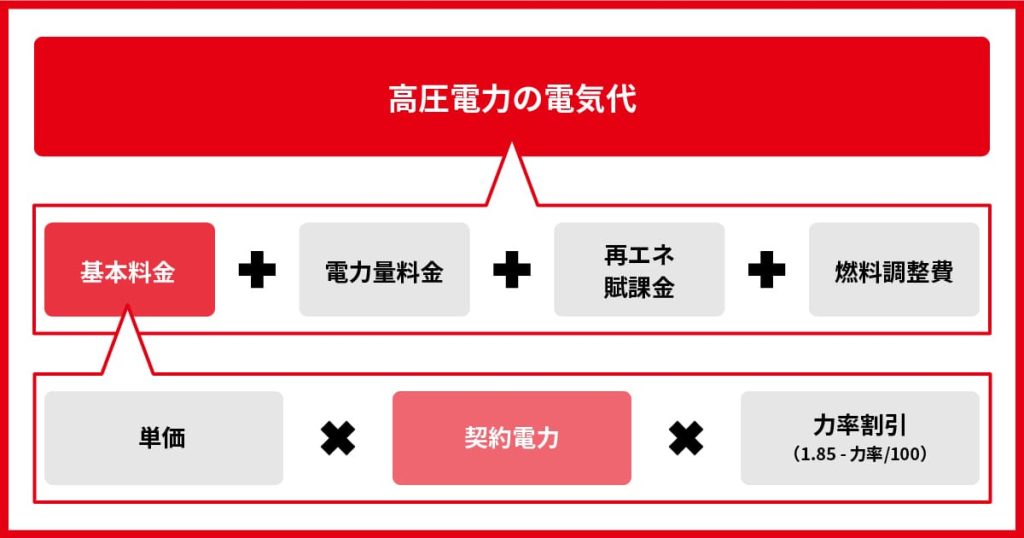

電気料金の構成要素

高圧電力や特別高圧電力などの契約区分によって、大まかな契約電力が決まっていることを説明しました。契約電力は、毎月の電気料金に影響する項目の一つです。産業向けの一般的な電気料金は、契約電力に基づく基本料金と、実際の使用電力量に基づく電力量料金の二部制(その他、燃料調整費と再生可能エネルギー発電促進賦課金などを含む)です。高圧電力の場合、50kWから2,000kWまでの範囲で契約電力が定められています。

基本料金

基本料金は、契約電力量に基づいて毎月一定額が請求される固定費用です。契約電力量が大きいほど基本料金も高くなりますが、企業の電力需要に応じた最適な契約電力量を設定することで、無駄な固定費を抑えることが可能です。基本料金は企業の安定的な電力供給を確保するための重要な要素となります。

電力量料金

電力量料金は、実際に使用した電力量(kWh)に基づいて計算される従量制の費用です。料金単価は季節や時間帯によって異なり、需要のピーク時には高めに設定されることが一般的です。例えば、夏季の冷房需要や冬季の暖房需要が高まる時間帯には電力量料金が上昇するため、企業はこれを考慮した電力使用計画を立てることが求められます。

再エネ賦課金

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支援するために電力消費者に課される費用です。再エネ比率が高まるほど、この賦課金も増加します。具体的には、再生可能エネルギーの設備投資費用や運転費用を賄うために、電気料金に上乗せされる形で徴収されます。企業は、再エネ賦課金の影響を理解し、再生可能エネルギーの導入を検討することで、長期的なコスト削減を図ることが可能です。

電気料金削減のための戦略

契約電力量の最適化

企業は、実際の電力使用量に基づいて契約電力量を見直すことが重要です。必要以上の電力契約を避けることで、基本料金を抑えることができます。定期的な電力使用量のモニタリングと分析を行い、最適な契約電力量を設定することで、無駄なコストを削減できます。

ピークシフトの実施

電力需要が高まるピーク時の使用を抑えることで、電力量料金の高い時間帯を減少させることが可能です。具体的には、生産活動のシフトや運営時間の調整を行い、ピーク時の電力使用を避ける工夫が求められます。例えば、夜間や休日に電力消費を集中させることで、コストを削減することができます。

新電力会社への切り替え

電力自由化の進展に伴い、新電力会社が増加しています。新電力会社は競争が激化する中で、従来の電力会社よりもコストパフォーマンスに優れたプランを提供することが多く、企業にとって大幅なコスト削減が期待できます。ただし、切り替え時には契約条件や供給の安定性を十分に確認する必要があります。

>> 【法人のお客様向け】高圧・特別高圧の電力プランはこちら

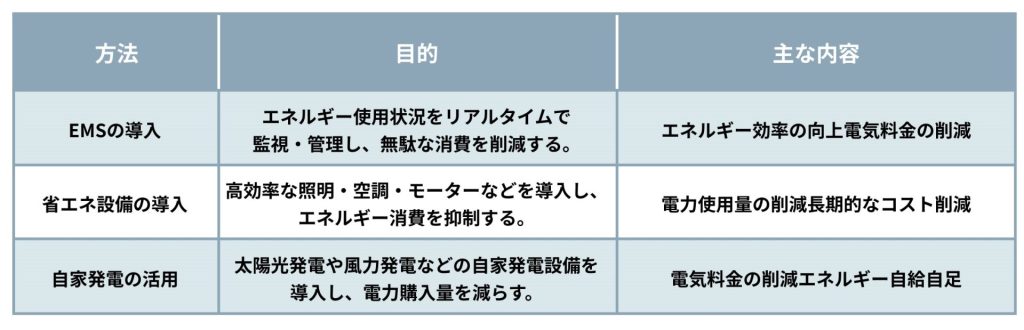

具体的な電気料金削減方法

エネルギーマネジメントシステムの導入

エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することで、電力使用状況をリアルタイムで監視・管理し、無駄な電力消費を抑えることができます。EMSは、電力使用のデータを収集・分析し、最適な電力使用計画を立てるためのツールとして機能します。これにより、効率的なエネルギー利用が可能になります。

省エネ設備の導入

高効率な照明や空調設備、モーターの導入により、エネルギー消費を削減し、電気料金を抑えることが可能です。具体的には、LED照明への交換やインバーター制御の導入、省エネ型の空調設備の導入などが挙げられます。これらの設備は初期投資が必要ですが、長期的には大幅なコスト削減に寄与します。

自家発電の活用

太陽光発電や小型風力発電などの自家発電設備を導入することで、自社で発電した電力を利用し、電力購入量を減少させることができます。これにより、電気料金の削減だけでなく、エネルギーの自給自足を実現することが可能です。また、余剰電力を売電することで、追加の収益を得ることも可能です。

新電力会社選びのポイント

電気料金の節約のため、電力会社の見直しを検討している方は、以下の3つのポイントをチェックしましょう。

料金プランの比較

複数の新電力会社の料金プランを比較し、自社の電力使用パターンに最適なプランを選ぶことが重要です。各社の料金体系や割引制度、契約条件を詳細に比較検討することで、最もコストパフォーマンスの高いプランを選択できます。

サービス内容の確認

単に料金が安いだけでなく、サポート体制や契約条件なども確認し、信頼できる電力会社を選択しましょう。具体的には、トラブル時の対応やカスタマーサポートの充実度、契約解除に関する条件などを確認することが重要です。

信頼性と安定性の評価

電力供給の安定性や会社の財務状況なども考慮し、長期的に安定した電力供給が可能な会社を選ぶことが重要です。信頼性の高い電力会社を選ぶことで、電力供給のリスクを低減し、安定した経営を支えることができます。

再生可能エネルギーの活用

太陽光発電の導入

太陽光パネルを導入することで、自家発電を行い、電力購入量を減少させることができます。初期投資は必要ですが、長期的には電気料金の削減に寄与します。また、太陽光発電は環境負荷の低減にも繋がり、企業のCSR(企業の社会的責任)活動としても有効です。

風力発電の利用

風力発電設備を設置することで、風力を利用した自家発電が可能となります。風況が良い地域では特に効果的であり、安定した風力資源を活用することで、持続可能なエネルギー供給が実現します。風力発電もまた、再生可能エネルギーの一環として、環境負荷の低減に貢献します。

バイオマスエネルギーの活用

バイオマスエネルギーを利用することで、再生可能な資源から電力を供給し、持続可能なエネルギー利用が実現します。農業廃棄物や木質バイオマスなどを燃料として利用することで、廃棄物の有効活用とエネルギー供給の両立が可能となります。また、バイオマスエネルギーはCO2排出量の削減にも寄与し、環境保護にも貢献します。

電力コンサルタントの活用

専門家による診断のメリット

電力コンサルタントを活用することで、自社の電力使用状況を詳細に分析し、最適な削減策を提案してもらえます。専門家の視点からの診断により、見落としがちな電力使用の無駄や効率化のポイントを発見することが可能です。また、最新の省エネ技術や電力市場の動向に基づいたアドバイスを受けることで、効果的な電力コスト削減が実現できます。

コンサルタント選定のポイント

信頼性の高いコンサルタントを選ぶためには、実績や専門知識を確認し、自社のニーズに合ったサービスを提供できるかを評価することが重要です。具体的には、過去の成功事例やクライアントの声を参考にし、専門分野に強いコンサルタントを選ぶことが推奨されます。また、初回のコンサルティングセッションを通じて、コンサルタントの提案内容やコミュニケーション能力を確認することも重要です。

ケーススタディ:成功事例の紹介

製造業における電気料金削減

ある製造業では、エネルギーマネジメントシステムの導入と新電力への切り替えにより、年間で20%のコスト削減を実現しました。具体的には、生産ラインの稼働スケジュールを見直し、ピーク時の電力使用を抑制することで電力量料金の削減に成功しました。また、EMSを活用して電力使用のリアルタイム監視を行い、無駄な電力消費を迅速に発見・改善する体制を整えました。

商業施設での省エネ対策

大型商業施設では、省エネ照明と空調設備の導入により、電力消費を30%削減し、電気料金の大幅な削減に成功しました。具体的には、LED照明への全面的な切り替えと、エネルギー効率の高い空調システムの導入を実施しました。これにより、運営コストを削減しつつ、環境負荷の低減にも寄与しました。

IT企業のエネルギー管理

IT企業では、データセンターのエネルギー効率化と自家発電設備の導入により、安定した電力供給とコスト削減を同時に達成しました。具体的には、高効率なサーバーや冷却システムを導入し、エネルギー消費を最適化しました。また、太陽光発電設備を設置することで、自社のエネルギー自給率を向上させ、電力購入量を削減しました。

今後の電力市場の動向と対応策

電力自由化の影響

電力自由化により、新電力会社が増加し、料金競争が激化しています。これにより、企業はより効率的な電力供給を選択することが求められます。自由化に伴い、電力供給の選択肢が広がるため、企業は複数の電力会社のプランを比較検討し、自社に最適なプランを選ぶことが重要です。

再エネの普及状況

再生可能エネルギーの普及が進む中、企業はこれらを活用することで、環境負荷を軽減しつつ、電気料金の削減も図ることが可能です。特に、太陽光発電や風力発電などの設備を導入する企業が増加しており、政府の補助金制度や税制優遇措置を活用することで、初期投資の負担を軽減することができます。

技術革新の展望

エネルギー管理技術や自家発電技術の進化により、企業はさらに効率的なエネルギー利用が可能となり、コスト削減に繋がる新たな手段が提供されることが期待されます。例えば、AIを活用したエネルギー管理システムや、蓄電池技術の進化により、エネルギーの最適な利用とピークシフトがより効果的に実現されるでしょう。

まとめ

高圧・特別高圧需要家向けの電気料金は、基本料金と電力量料金の二つの主要な要素から構成されています。これらを理解し、適切な対策を講じることで、電気料金の大幅な削減が可能です。契約電力量の見直しや新電力への切り替え、省エネ設備の導入など、具体的な削減策を実施することで、企業の経営効率を向上させることができます。さらに、再生可能エネルギーの活用や電力コンサルタントの支援を受けることで、持続可能なエネルギー利用とコスト削減を両立させることが可能となります。企業の電力コスト管理は、今後ますます重要となるため、継続的な見直しと改善を行い、最適なエネルギー戦略を構築することが求められます。