法人企業向け再生可能エネルギー導入ガイド:持続可能なビジネスへの第一歩

再生可能エネルギーは、企業が持続可能なビジネスを展開する上で欠かせない要素となっています。環境への配慮だけでなく、エネルギーコストの削減やエネルギー自給率の向上にも寄与するため、多くの企業が導入を検討しています。しかし、導入にあたっては初期投資や安定供給の課題なども存在します。本コラムでは、法人向けの再生可能エネルギー導入のメリットとデメリット、さらに新電力会社を活用した効果的な導入方法について詳しく解説します。

>> 【法人のお客様向け】再生可能エネルギー由来の電力を組み合わせた環境配慮型電力プラン

目次

再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーの導入は、企業の持続可能な成長を支える重要な戦略です。地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点からもその重要性は増しており、企業の社会的責任(CSR)の一環としても注目されています。本記事では、再生可能エネルギーの基本的な種類や企業が享受できるメリット、導入時の注意点、そして新電力会社の選び方について詳しく説明します。

再生可能エネルギーは、化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源であり、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが含まれます。これらのエネルギー源は枯渇せず、持続的に利用可能であるため、環境負荷を大幅に低減することができます。。

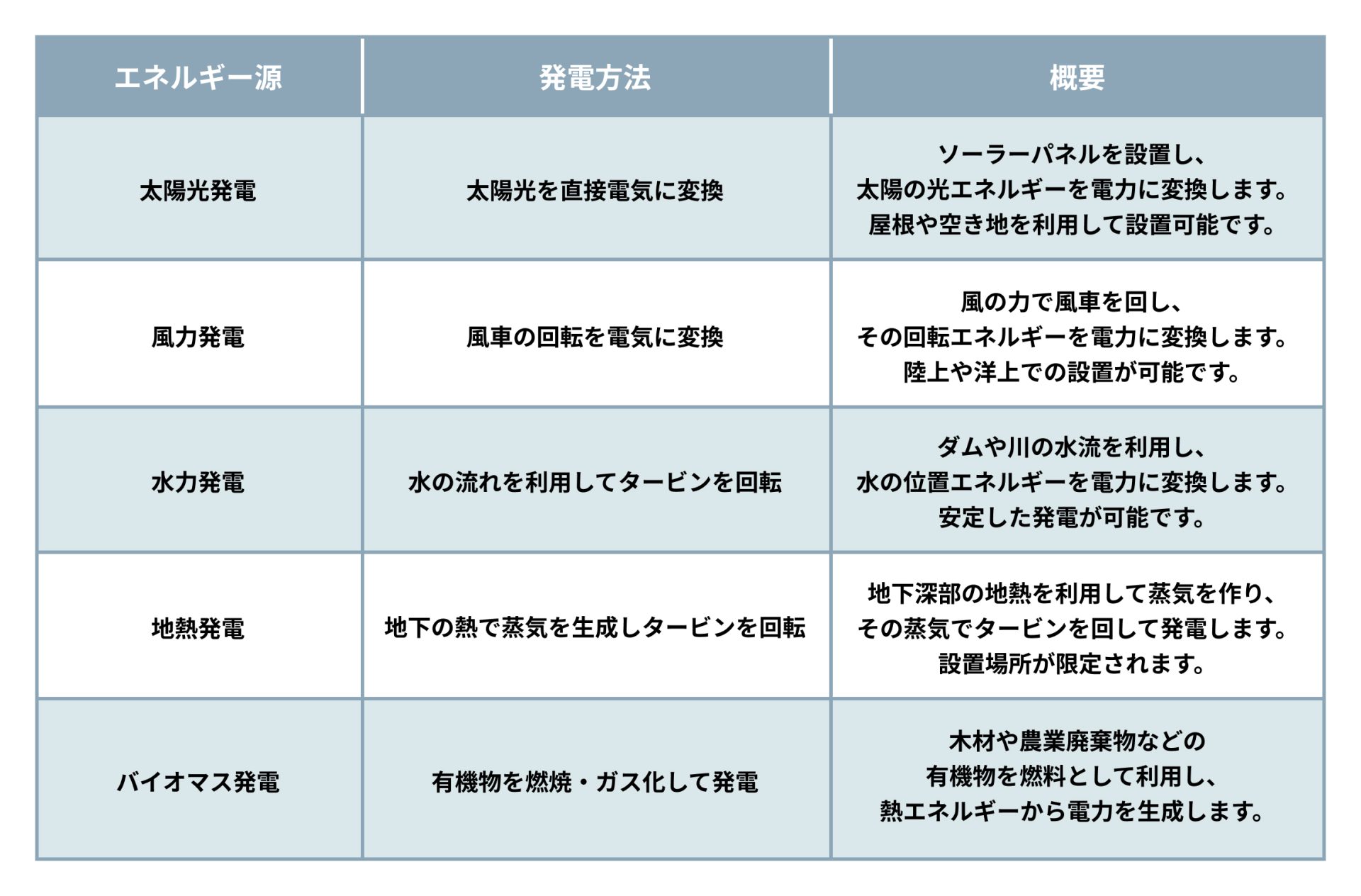

再生可能エネルギーの種類

- 太陽光発電:太陽光を直接電気に変換する方法で、屋根や未利用スペースの有効活用が可能です。設置コストは高いものの、導入後の運用コストが低く、長期的には経済的です。

- 風力発電:風車の回転を利用して電気を生成し、陸上および洋上での設置が主流です。特に洋上風力発電は風の強さと安定性が高く、大規模発電に適しています。

- 水力発電:水の流れを利用して電力を生産します。大規模なダムによる発電が一般的ですが、小規模な水力発電も地域に根ざしたエネルギー供給に役立ちます。

- 地熱発電:地熱エネルギーを利用して発電し、主に火山帯を中心に展開しています。安定した電力供給が可能ですが、設置場所が限定されています。

- バイオマス発電:有機物を燃焼・ガス化して電力を生成し、農業廃棄物や木材残材が原料となります。廃棄物の有効活用とエネルギー生産を両立させることができます。

企業における再生可能エネルギー導入のメリット

コスト削減

再生可能エネルギーの導入は、長期的な視点で見るとエネルギーコストの削減につながります。特に太陽光発電は導入後の維持費が低く、固定費の圧縮が可能です。また、エネルギー自給力の向上により、外部からのエネルギー価格変動による影響を抑えることができます。さらに、再生可能エネルギーの自家消費によって電力購入量を減少させることができ、コスト効率が向上します。

環境負荷の低減

再生可能エネルギーはCO2排出量を大幅に削減するため、企業の環境負荷を低減します。これにより、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、環境に配慮した企業イメージの向上にも寄与します。持続可能な経営を実現するためには、環境への取り組みは欠かせず、再生可能エネルギーの導入はその一環として非常に有効です。

エネルギー自給率の向上

国内でのエネルギー生産が可能となるため、エネルギーの自給率が向上します。これにより、海外からのエネルギー依存度を下げ、エネルギー安全保障の面でもメリットがあります。特に災害時や国際情勢の変動に対しても、安定したエネルギー供給を確保することができます。

再生可能エネルギー導入の課題と解決策

初期投資の課題

再生可能エネルギーの導入には初期投資が必要となります。これを解決するためには、政府の補助金や税制優遇措置を活用することが有効です。具体的には、以下のような支援制度があります。

政府の補助金

- 再生可能エネルギー導入補助金:太陽光発電や風力発電などの設備導入費用の一部を補助します。補助金の額は設備規模や導入地域によって異なりますが、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能です。

- 省エネ投資促進補助金:エネルギー効率の高い設備への投資を支援する補助金で、再生可能エネルギー導入と組み合わせて利用することができます。

税制優遇措置

- 固定資産税の軽減:再生可能エネルギー設備を設置する企業に対し、一定期間固定資産税が軽減される制度があります。これにより、長期的な税負担を軽減し、設備投資の回収を早めることができます。

- 法人税の減税:エネルギー効率向上や再生可能エネルギー導入に伴う投資について、法人税の控除や減税が適用される場合があります。具体的な減税率や適用条件は年度ごとに異なるため、最新の税制情報を確認することが重要です。

- 特別償却制度:再生可能エネルギー設備の購入費用に対して、通常の減価償却よりも早いスピードで償却を行うことができる制度です。これにより、企業のキャッシュフローを改善し、設備投資の負担を軽減します。

FIP制度の活用

FIP制度(Feed-in Premium制度)は、再生可能エネルギーによる電力を市場価格と統合して、電力供給事業者にプレミアムを提供する仕組みです。これにより、固定価格買取制度(FIT制度)と比べて市場の動向に応じた価格設定が可能となり、エネルギー供給の安定性を向上させます。FIP制度は、特に大規模な再生可能エネルギー設備に適用され、企業がより柔軟にエネルギー市場に参入できるよう支援します。FIP制度を利用することで、初期投資のリスクを軽減し、より持続可能なエネルギー供給計画を立てることが可能です。

▼参考記事はこちら▼

【法人向け】FIP制度とは?FITとの違いやメリット・デメリットを徹底紹介」

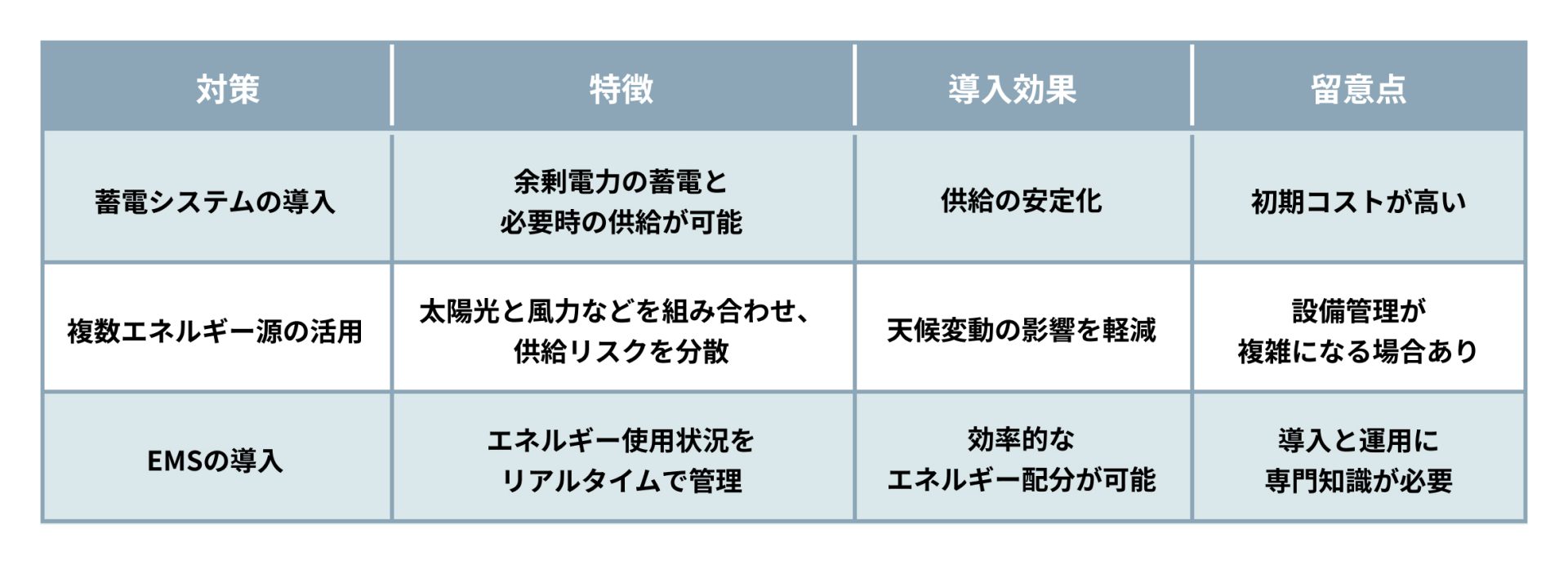

エネルギー供給の安定性

太陽光や風力は天候に左右されやすく、エネルギー供給の安定性に課題があります。蓄電システムの導入や、複数の再生可能エネルギー源を組み合わせることで、安定した供給を実現することが可能です。また、需要と供給のバランスを取るためのエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することも有効です。EMSはリアルタイムでエネルギーの使用状況を監視し、効率的なエネルギー配分を行うことで、供給の安定性を確保します。

必要な技術と人材の確保

再生可能エネルギーの導入には、専門的な技術と人材が必要です。これを解決するためには、専門的な研修や教育プログラムを実施し、社内の技術力を向上させることが重要です。また、外部の専門家と連携することで、最新の技術動向に対応しやすくなります。さらに、再生可能エネルギー関連の資格取得支援制度を導入することで、社員のスキルアップを図ることも有効です。

新電力会社の活用方法

新電力会社とは?

新電力会社は、従来の地域電力会社に代わり、再生可能エネルギーを中心に電力を提供する新しい事業者です。競争力のある料金設定や柔軟なプラン提供が特徴であり、電力を購入する企業にとって魅力的な選択肢となっています。新電力会社は多様なサービスを提供しており、自社のニーズに合わせた最適なプランを選ぶことが可能です。

選び方のポイント

- 供給エリアの確認

自社の所在地でサービスを提供しているかを確認することが重要です。各新電力会社は提供エリアが異なるため、まずは自社の所在地が対象エリアに含まれているかを確認する必要があります。

※丸紅新電力では、日本全国の家庭やオフィスに、安定した電力を供給しています。(一部離島を除く) - 再エネ比率の確認

使用する電力のどれだけが再生可能エネルギー由来かを確認します。高い再エネ比率を選ぶことで、環境負荷をさらに低減することができます。 - 料金プランの比較

基本料金や電力量料金、各種割引の有無を比較します。企業のエネルギー使用状況に合った最適なプランを選ぶことで、コスト削減効果を最大化できます。特に、ピーク時の料金体系や長期契約による割引なども検討ポイントとなります。 - サポート体制の充実度

導入後のサポートやメンテナンス体制の確認も重要です。トラブル発生時の対応や定期的なメンテナンスサービスが充実しているかをチェックし、安心して利用できるパートナーを選びましょう。

▼参考記事はこちら▼

再エネの取り組み(SDGsへの取り組み) | 丸紅新電力が選ばれる理由 | 企業情報 | 丸紅新電力

切り替え時の注意点

契約条件や切替え手続きの詳細を事前に確認し、自社のエネルギー使用状況に最適なプランを選ぶことが重要です。以下の点に注意してください。

- 契約期間

契約期間の長短や更新条件を確認し、自社の計画に合った契約を選びましょう。 - 違約金の有無

契約途中での解約時に発生する違約金の有無やその金額を把握しておくことが重要です。

まとめ

再生可能エネルギーの導入は、企業にとって多くのメリットをもたらします。コスト削減や環境負荷の低減、エネルギー自給率の向上など、持続可能なビジネスを実現するための有力な選択肢です。新電力会社の活用を検討し、自社に最適なエネルギープランを見つけましょう。導入に際しては、専門家の意見を取り入れ、慎重な計画を立てることが成功への鍵となります。さらに、政府の補助金や税制優遇措置、FIP制度を積極的に活用し、初期投資の負担を軽減することで、再生可能エネルギーの導入をスムーズに進めることができます。社員の意識向上や継続的なモニタリングを行うことで、再生可能エネルギーの効果を最大限に引き出すことが可能です。持続可能な未来に向けて、一歩踏み出す企業の姿勢が求められています。